LOIS

Le secteur immobilier est concerné par des lois sur :

- l'exercice des professions du secteur (agent immobilier, gestionnaires de biens et syndic) : Lois Hoguet, Alur, Elan

- la protection sociale : Loi Alur, plan de cohésion sociale

- l'organisation du territoire : Acte 2 de loi de décentralisation, lois Maptam et NOTRe

- l'environnement : Lois Grenelle, Grand Paris, Climat et résilience

et de très nombreux codes (au moins 8) : code de l'habitat, code l'urbanisme, code civil, code la copropriété, code des baux, code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, code de la construction et de l'habitation, code général de la propriété des personnes publiques.

RESOLUTION 2023

Proposition de résolution visant à accentuer les efforts pour favoriser l'accès de tous au logement.

Parle de crise conjoncturelle alors que c'est structurel.

Propose de faire évoluer la loi SRU

Députés Modem, le 26 décembre 2023

CLIMAT ET RESILIENCE 2021

Loi du 22 août 2021 traduit une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

Parmi les objectifs :

réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, en luttant contre les passoires thermiques, c’est-à-dire les biens immobiliers notés F ou G au DPE,

accélérer la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

ELAN 2018

Loi ELAN portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique.

Couvre les domaines de :

l’aménagement (OIN, ZAC, opérations de revitalisation du territoire, urbanisme commercial, GOU…),

l’urbanisme (PLU, loi Littoral, autorisations d’urbanisme, etc.),

la construction (VEFA, recours contre les permis de construire, etc.),

le logement social (transformation et reconversion de logements, réforme de l’attribution, baux réels solidaires, etc.),

le respect de l’environnement (rénovation énergétique, diagnostic, chauffage, carnet d’entretien…),

les locations (meublés touristiques, encadrement des loyers, cohabitation intergénérationnelle, expulsions…),

la copropriété (future réforme, assemblées de copropriétaires…),

la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil

le numérique (amélioration de la couverture par déploiement des réseaux, bail numérique…).

ALUR 2014

Loi ALUR (Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové)

SRU 2000

La loi du 13 décembre 2000 relative à la (Solidarité et au Renouvellement Urbain)

Texte complexe qui modifie en profondeur le droit de l’urbanisme et du logement en France. L’article 55 de cette loi impose à certaines communes de disposer d’un nombre minimum de logements sociaux.

Impose aux communes importantes (plus de 1 500 habitants en Île-de-France, et plus de 3 500 habitants pour les autres régions), qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'au moins 20 % de logements sociaux.

Renforcée par la loi Duflot du 18 janvier 2013 qui a élevé ce taux à 25%

Portée par le ministre de l'Équipement et du Logement, le communiste Jean-Claude Gayssot.

APL 1977

HOGUET 1970

La Loi Hoguet est suivi particulièrement par la Chancellerie, donc le Ministère de la Justice et non du Ministère du Logement quand il existe.

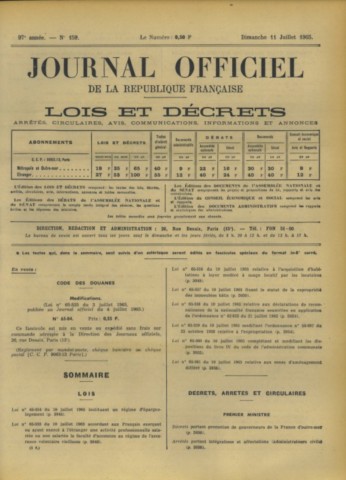

Loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 - article 92

Les activités de l'agent immobilier sont régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » et son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972.

1970 : Loi Hoguet. La loi Hoguet régit l'exercice de la fonction d'agent immobilier. Adoptée le 2 janvier 1970 sous la présidence de Georges Pompidou, la loi dite Hoguet fut adoptée dans un contexte où la profession d'agent immobilier n'était que trop peu ou pas réglementée. L'esprit de cette loi était donc de remettre un peu d'ordre au bénéfice des clients.

C'est depuis cette loi que les professionnels de l'immobilier doivent afficher le montant des prestations pratiquées dans leur agence. De même, la loi Hoguet oblige les agents immobiliers à souscrire une assurance de responsabilité civile dans le cadre de leur profession. En outre, ils doivent désormais posséder une carte professionnelle, de même que tenir un registre des répertoires et des mandats. Enfin, cette loi régule la rémunération de l'agent immobilier, qui se voit désormais encadrée par la loi.

VEFA LOI DE 1967

LOI DE 1965

Assemblée Nationale

Pour suivre : Propositions de loi sur le site de l'Assemblée Nationale

Historique : réforme de 1977

Au terme de la Reconstruction de l’après-guerre et des Grands-Ensembles des 30 Glorieuses, les Français ont rejeté massivement l’architecture moderne. Dans ces années 1970, le président Pompidou veut moderniser à marche forcée l’industrie et les équipements de la France. En contrepartie, il commence à porter une attention plus grande à l’environnement et au cadre de vie. Et il faut reconnaître que les acteurs de la construction, de l’architecture et de l’environnement rentrent dans une période d’intense recherche de modernisation.

« Une longue marche » se met en mouvement vers une politique de la qualité architecturale et urbaine qui aboutira à la loi sur l’architecture de 1977.

Trois rapports ont lancé ces réformes :

1. Les conclusions du rapport Paira, initié en 1969 par André Malraux se sont traduites par le vote de la loi Miroudot par le Sénat en 1973. Cette loi a introduit officiellement la notion de garantie de la qualité architecturale par l’État (c’est l’annonce de l’intérêt public de l’architecture) ainsi que la notion d’assistance architecturale (la voie est ouverte aux futurs CAUE). La loi a mis également en avant le caractère architectural exemplaire que doivent prendre les édifices publics (c’est la préfiguration de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques, MIQCP – 1977 et de la loi MOP – 1985 sur l’accès à la commande publique). Elle invite aussi à lancer des politiques de recherche et d’expérimentation.

2. A l’Équipement, le rapport Cornuau (1976) reprend ces propositions d’architecture exemplaire menée par l’État, dans le Plan-Construction et le Programme Architecture Nouvelle (PAN).

3. Le rapport Lichnerowitz (1970) a souligné l’urgence de relancer la recherche et la réforme de l’enseignement de l’architecture : le Service de la Recherche Architecturale et le Comité de la Recherche et du Développement en Architecture (CORDA) sont créés à la Direction de l’Architecture ; celle-ci lance aussi les missions de préfiguration des CAUE dans 12 départements (1974). Après l’éclatement des Beaux-Arts en 1968, la réforme de l’enseignement crée les Unités Pédagogiques d’ Architecture à Paris et dans les régions ; celles-ci recevront la qualification de mission de service public de l’enseignement supérieur en 1978.

De nombreux évènements ont scandé cette longue marche et façonné la loi de 1977, portée par le ministère de la Culture : le conseil restreint de l’Élysée de 1975 qui a défini les grands axes de la future loi, des débats publics vigoureux (manifestation des architectes au Palais Royal en 1975 emmenés par Alain Gillot président de l’Ordre des architectes), l’opposition des ministres de l’Équipement, Guichard, Chalandon, Gallet, l’adresse du Premier Ministre Chirac aux architectes à Villeneuve-les- Avignon, l’intervention du président Giscard d’Estaing au Symposium de l’UNESCO en septembre 77, les nombreux amendements parlementaires.

En 1978, la création du grand ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, sous l’autorité de Michel d’Ornano, met fin aux querelles des circulaires d’application de la loi et apporte la pacification souhaitée, en prenant en compte toute la chaîne de la construction, de la conception à la réalisation.

La loi du 3 janvier 1977 affirme que l’architecture est une expression de la culture et qu’en conséquence, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le respect du paysage naturel et urbain ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.

Pour respecter l’intérêt public de la qualité architecturale, trois décisions sont prises :

– Le monopole partiel des architectes pour les constructions publiques et, pour les particuliers, au-delà d’un seuil de 170m2 (aujourd’hui 150 m2) devient la garantie de la qualité architecturale des constructions.

– En contrepartie, une assistance architecturale gratuite est mise en place pour les constructions les plus modestes ; ces conseils aux candidats à la construction et aux élus locaux seront donnés dans chaque département par un organisme autonome, le CAUE ; l’amendement Josselin précise que leur président sera un élu ; le financement des CAUE sera assuré par une taxe additionnelle à la TLE.

– Enfin, l’Ordre des architectes et l’exercice de la profession sont réorganisés.

Il convient de signaler particulièrement la réforme de l’enseignement de l’architecture qui est le véritable socle de la loi sur l’architecture. Les débats avaient mis en évidence qu’il fallait des praticiens des métiers de l’architecture capables de garantir la qualité de l’architecture. Il faut également souligner l’élargissement de la qualité architecturale à la sensibilisation par la culture générale ; la création de l’Institut Français d’Architecture (IFA) en 1977 et la première des missions des CAUE : l’information, la sensibilisation et la participation du public, notamment scolaire en témoignent.

Au-delà de cette préoccupation culturelle, il convient de bien prendre la mesure des idées fortes de cette période. Les valeurs de protection de l’environnement se développent (création des Parcs naturels, création du ministère de la Protection de la Nature et de l’Environnement par Pierre Poujade en 1971, par exemple). Le président Giscard d’Estaing propose aux Français « une France de propriétaires » (de maisons individuelles) et préconise une « architecture à la française » ; en somme, il rejoint l’idée populaire, toujours vive, d’une maison individuelle pour tous au milieu d’un jardin à la française. Les deux lois parues en même temps au Journal Officiel début 1977, sur l’Architecture, expression de la culture et sur la réforme du Logement, passant de l’aide à la pierre à l’aide à la personne, illustrent cet objectif du gouvernement Barre.

Sous cette nouvelle politique globale en faveur de l’architecture, deux conceptions de la gouvernance de l’État se sont affrontées :

D’un côté les colbertistes qui avaient une vision globale et hiérarchique du territoire – à ce moment, le ministère de l’Équipement achevait sa déconcentration territoriale – . Menés par les représentants de l’Équipement, des grands groupes du BTP, des constructeurs sociaux et des maîtres d’œuvres, ils refusaient d’accorder le monopole de la conception et réalisation des constructions à la corporation des architectes.

Ce n’était pas à une loi de définir la qualité de la construction ! Seules, des entreprises sans contraintes pouvaient faire baisser les prix du marché et répondre à l’urgence de la crise du logement.

De l’autre côté, les girondins donnaient la priorité à la qualité des constructions sur la production de masse des logements. En replaçant l’architecture dans sa valeur culturelle, ils confiaient cette mission d’intérêt public à une décision partagée entre les architectes, les élus et la société civile. Cette conception était portée par le ministère de la Culture et tous ceux qui préfiguraient une décentralisation des décisions du cadre de vie. Ils en appelaient aussi à une responsabilité sociale de l’architecte.

Forts de leurs 40 années d’expériences, les CAUE ont su trouver leur place dans le paysage politique national. Par exemple, quatre lois récentes ont reconnu leurs compétences et leur ont confié des missions particulières pour les économies d’énergie (loi sur la transition énergétique et la croissance verte), pour l’aménagement du paysage (loi sur la biodiversité), pour l’aménagement des parcelles ainsi que pour la formation des élus (loi liberté de création de l’architecture et la patrimoine), enfin pour la coordination des schémas sectoriels dans l’élaboration des schémas régionaux SRADDET (loi NOTRe).

En 2017, dans une période de réorganisation des territoires, les acteurs des CAUE sauront s’adapter à cette nouvelle donne, s’ils maintiennent le cap de la loi de 1977, c’est-à-dire l’intérêt public de la qualité architecturale.

Julien Giusti, ancien chargé de mission à la Direction de l’Architecture (1976 – 1980)